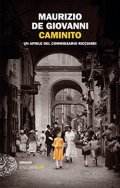

Caminito. Un aprile del commissario Ricciardi

Letteratura italiana

Editore

Recensione Utenti

Opinioni inserite: 4

Top 50 Opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni

Ricciardi, ma non dovevamo vederci più?

Napoli, aprile 1939, è appena passata Pasqua; un povero professore in pensione, che è andato a raccogliere nespole in un giardino abbandonato, scopre casualmente due giovani dietro a un cespuglio. Sembra che stiano facendo l’amore, invece sono stati entrambi selvaggiamente uccisi.

Il commissario Ricciardi con il fido Maione inizia le indagini, ma entrambi hanno troppi pensieri per la testa per concentrarsi totalmente sulla ricerca dei colpevoli.

Ricciardi, che, a cinque anni dal lutto, non si è ancora ripreso dalla perdita dell’amata Enrica, è preoccupato per la piccola Marta, che cresce benissimo, intelligente e vispa, sotto la materna guida di Bianca, contessa Palmieri di Roccaspina, l’occhiuta sorveglianza di Nelide e gli amorevoli insegnamenti dell’istitutrice Edna Stromillo. Ma lui teme che la bimba abbia ereditato da lui il terribile dono di vedere le ombre dei morti di morte violenta, e, nel contempo, non ha il coraggio di sottoporla alla stessa prova a cui, sua madre, lo costrinse quand’era poco più grande della bimba.

Ad aumentare le angosce dell’uomo, il dott. Modo gli confida di conoscere il ragazzo ucciso e i motivi per i quali potrebbe esser stato ammazzato. Il giovane era un marinaio della marina mercantile che s’era prestato a fare da corriere per le lettere dei deportati al confino a Ventotene, mentre lui, Modo, era il suo referente per Napoli. Insomma, il caro, unico amico di Ricciardi, non pago dei guai che aveva già passato sei anni prima, continua ad agire nell’ombra contro il regime, con il rischio che, questa volta, la condanna al confino sarebbe il male minore. Inoltre, se, come è convinto il dottore, gli assassini fossero proprio uomini dell’OVRA, come ottenere giustizia per i due poveri giovani?

Maione, invece, deve combattere per conservare la custodia di Benedetta, la bimba che si era presa in casa dopo che questa era restata orfana per l’orrendo omicidio dei suoi genitori. Un uomo, che si qualifica come suo zio di ritorno dall’America, vorrebbe prenderla con sé offrendole anche la possibilità di vivere nel lusso. Neanche da dire che ciò causa una dolorosa lacerazione con Lucia, che ormai considera quella ragazzina come sua figlia a tutti gli effetti.

Dopo le delusioni patite leggendo gli ultimi libri della serie che De Giovanni ha dedicato al Commissario Ricciardi (l’uomo che vede i morti), serie che, dopo i fasti dei primi romanzi aveva subito un mesto declino nelle ultime opere, avevo deciso di chiudere definitivamente con l’A.

Tuttavia, visto questo libro in vetrina, hanno prevalso l’innata curiosità e la maligna domandina che mi frullava in testa (“dov’eravamo rimasti?”), così, titubante, ma pure desideroso di scoprire come De Giovanni fosse riuscito a uscire dall’angolo in cui s’era volutamente infilato, avevo acquistato il libro, che, però, era rimasto sul tavolo per mesi, in attesa di essere aperto.

Che dire dell’impressione ricevuta a lettura conclusa? La prima sensazione è quella di trovarsi di fronte alla versione letteraria dei titoli di coda di certi film che danno conto agli spettatori di ciò che è accaduto ai personaggi dopo quanto mostrato nella pellicola, oppure a certi episodi collage delle serie di telefilm che costruiscono un episodio solo incollando assieme spezzoni dei precedenti filmati. Infatti più di un passaggio del libro è dedicato al “riassunto delle puntate precedenti” per spiegare, ricollegare, ricostruire frammenti delle storie e delle vite dei protagonisti. Il grosso della trama, poi, sta proprio nel tentativo di riedificare un edificio parzialmente diruto. La storia gialla non è particolarmente emozionante o intricata: un lettore attento giunge alle conclusioni finali di Ricciardi almeno 150 pagine prima del poliziotto. Tra l’altro la vicenda imita episodi tristemente famosi della cronaca recente, quindi nihil sub sole novi.

Lo stile di De Giovanni non è peggiorato, ci mancherebbe, e la narrazione procede sempre attenta, con esposizioni mai trasandate, anzi, ben costruite, un linguaggio curato e armonioso. Tuttavia si percepisce una qualche mancanza, una certa stanchezza a riproporre situazioni ormai ripetitive e già ampiamente sfruttate.

Le descrizioni del cuore di Napoli, che nei primi libri apparivano dolenti ma appassionate, ora si mostrano solo lamentose e di maniera. Insomma s’è perso quella corrente empatica che si instaurava in precedenza tra autore e lettore.

Per di più mancano quasi totalmente i siparietti comici che squarciavano i velari di mestizia che ammantano in generale le storie di Ricciardi.

Tra l’altro ho notato che questo è il romanzo più politico della serie, è ho avuto la sensazione che l’A. cerchi di caricare certe situazioni del passato a monito per il futuro e l’effetto è stato tutt’altro che gradito.

In conclusione ritengo che il libro non sia minimamente all’altezza dei primi, ma non sia neppure totalmente disprezzabile e, anzi, possa risultare gradito a chi ha poca familiarità con l’A.

Però chi ha amato il primo De Giovanni non si potrà ritenere soddisfatto da questa lettura che tenta di rivitalizzare una serie già estinta nella testa di chi l’ha ideata il quale, forse, l’ha ripresa in mano solo per sollecitazioni editoriali ed economiche.

La cosa che più spiace, a questo punto, è il traino che viene proposto in finale e che fa supporre che a “Caminito” debbano seguire altri romanzi per sviluppare vicende ora solo accennate.

Indicazioni utili

Ci eri mancato, Commissario!

Sicuramente non il miglior giallo che io abbia mai letto, anzi il colpevole è piuttosto chiaro sin da subito, non c'è assolutamente nessuna suspence.. Le cose sono decisamente cambiate nella vita di Ricciardi, anche il contesto storico e politico diventa sempre più difficile. Però per chi come me era nostalgico del nostro amato Commissario, è stato un gradito ritorno.

Indicazioni utili

A cosa serve allora, tutto questo mare?

Maurizio De Giovanni ci offre un lavoro nuovo ed originale, con un protagonista antico e sempre uguale, il noto commissario di polizia Luigi Alfredo Ricciardi, titolare della squadra omicidi in servizio presso la Regia Questura di Napoli durante il ventennio fascista, che ci appare ora cresciuto, maturato, con le stesse sfaccettature ma con gli angoli arrotondati come accade a chiunque dopo anni, rivisto dopo un lustro, nel corso della propria evoluzione. Lo scrittore napoletano non scrive, riporta; non inventa, riferisce; non racconta, espone. Il segreto dell’autore non è la felice inventiva del “fatto” che contraddistingue il suo personaggio più famoso, piuttosto è che egli stesso è persona estremamente sensibile, ricca di umanità, sente in maniera tangibile le umane emozioni, le condivide, è con quelle solidale, potremmo dire che è in qualche modo pervaso da un “fatto” analogo a quello del commissario Ricciardi. Sia il commissario che il suo creatore sono tra di loro in simbiosi, uno è l’alter ego dell’altro, accomunati non a caso dall’identica evidenza: la straordinaria, profonda, incisiva sensibilità, ricettività, disponibilità a “sentire” il “fatto” dell’esistenza, nel bene e nel male. Allora per Ricciardi, che vive in un’epoca cupa, grigia, ingiusta, talora disumana, il “fatto” consiste nel vedere i lati oscuri della vita, che per il mestiere che svolge, risultano essere gli ultimi istanti di vita, le ultime parole pronunciate dalle vittime per violenza omicida, o anche dalle tante vittime di fame, ingiustizia, sfruttamento, incidenti, disumana cattiveria, e tutto quanto può produrre la disumanità in sé stessa, l’egoismo, la miseria morale, l’indifferenza, che sono altre forme di violenza non meno gravi di atti compiuti da mano assassine. Sono fatti che neanche gli risultano utili ai fini delle sue indagini. Questo però non lo esime dal provare con rara intensità anche sentimenti di ben altra valenza, a corrispondere l’amore con la sua Enrica con pagine di rara letizia, delicatezza, poesia e rapimento estatico. Anche l’amore, si sa, può far male, perciò Ricciardi soffre: si strugge per la perdita della sua amata; si angoscia per la dittatura fascista oramai dilagante in progetti ancora più folli; per il crescente liberticidio, per la minaccia che incombe sui suoi più cari amici, come il dottor Modo, contrari e resistenti al regime; si rattrista per le traversie dei suoi sottoposti come il brigadiere Maione, a cui si vuole sottrarre l’amatissima figliola adottiva; si indigna per le leggi razziali, risente per le preoccupazioni dei suoi congiunti acquisiti di etnia ebraica; in particolare si tormenta per la sua unica figliola, Marta, a cui vorrebbe fosse risparmiata la sua stessa estrema sensibilità, e non provare le sue stesse pene. Ogni scrittore riversa parte di sé nelle proprie creature, è inevitabile; Maurizio de Giovanni risente anche lui di un “fatto”; per fortuna sua vive in tempi ben diversi, in democrazia, con più luce e meno ombre, e soprattutto è figlio della sua città, la città più solare, con più calore fisico e umano per unanime definizione. Allora De Giovanni non vede gli ultimi istanti delle vittime di cattiva morte, come Ricciardi, e però, da persona ricettiva qual è, “sente” benissimo i momenti di cattiva vita di quanti lo circondano, e continuamente gli parlano, gli dicono, gli riferiscono, sa i fatti buoni e cattivi della sua città, e di quelli scrive, quasi sotto dettatura. Li trasmuta in altri tempi, in epoca diversa, inventa cose e persone con la sua inventiva letteraria, ma parla di sé, della sua città, soprattutto rivela la sua umanità, la sua apertura mentale, la finezza d’animo, la sensibilità del suo cuore. I lettori già dal penultimo episodio anelavano sapere se Marta è coinvolta come Ricciardi dal “fatto”; non è importante saperlo, qui e ora basti precisare che la deliziosa bambina è come la sua mamma, un’anima semplice e buona, che “sente”, “recepisce”, “intende”. “comunica” con il cuore, è quel tipo di creatura angelica che rende la vista ai ciechi, la parola ai muti, il suono ai sordi, e la speranza e la gioia nel cuore di chi vive in tempi e modi poco felici. “A cosa serve allora, tutto questo mare”, viene da chiedersi, a cosa serve parlare di amore e sentimenti, allora, nel ventennio fascista, e ai nostri giorni, in tempi simili con identici venti di guerra? Serve, è l’Amore che ci fa vivere, sempre. La vita, come l’amore, è una danza, è un tango, d’improvviso si rivela un incanto, le nubi si dissolvono e un vicolo, un piccolo cammino, un Caminito, indica un nuovo orizzonte. Si usa dire che è dalle crepe che entra la luce. Ecco, è lo stesso per un vicolo, un caminito, un piccolo sentiero, “nù vicariello” come si dice a Napoli. Tutto questo mare serve, il tango nasce in Argentina, ma si può danzare anche a Napoli, tutto questo mare serve, non a separare i continenti, ad unirli. È un “fatto”.

Indicazioni utili

Top 50 Opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni

Il dolore e la speranza in un futuro migliore.

E’ il tredicesimo capitolo della serie dedicata al commissario napoletano Ricciardi, siamo nell’aprile del 1939, un mese primaverile particolare e suggestivo, un mese di profumi, novità, sorprese, ma anche di rimpianti e ricordi che scavano nell’anima e rinnovano dolori mai sopiti. E’ il caso di Ricciardi, ancora sconvolto per la dolorosa perdita dell’adorata moglie Enrica, cinque anni prima: vive parlandole come se ci fosse ancora, la sofferenza è attenuata dalla presenza della figlia, Marta, affidata alle cure di una cara amica, la contessa Bianca di Roccaspina, ed alle solerti attenzioni di una premurosa istitutrice, Nelide. Il momento storico non è dei migliori: il duce e l’alleato tedesco progettano guerre ed invasioni, le camicie nere spadroneggiano, ogni tanto qualcuno, specialmente se ebreo od omosessuale, scompare definitivamente o finisce perseguitato e recluso nel carcere delle isole Pontine. La vita a Napoli prosegue tra speranze e mugugni; il profumo del mare penetra nei vicoli e nelle strade, ove un’umanità variopinta tira a campare impegnata in traffici e attività di ogni genere. Un brutto giorno, però, viene casualmente scoperto un orribile delitto: in un boschetto alle spalle di un caseggiato in rovina vengo ritrovati, l’uno sull’altra, i cadaveri di due giovani: lei con la gola tagliata, lui con il cranio fracassato. Ricciardi inizia ad indagare e scopre, grazie all’aiuto di un amico medico legale e antifascista, che il giovane ucciso è il secondo ufficiale di una nave da trasporto e, clandestinamente, porta messaggi alle famiglie di oppositori del regime reclusi alle Pontine. Scopre anche che il delitto non è opera di fascisti: un funzionario dei servizi segreti, infatti, gli rivela che i servizi hanno occhi dappertutto e sanno tutto, ma non intervengono se le attività clandestine non mettono seriamente in pericolo la stabilità del regime. Dopo una lunga e complessa serie di indagini, emergono come veri colpevoli alcuni componenti della famiglia della ragazza uccisa: la poveretta, rifiutando un matrimonio con un boss della zona, aveva inconsapevolmente condannato a morte sé stessa ed il suo innamorato.

Si intreccia con il racconto principale un’altra storia, che coinvolge un collaboratore di Ricciardi, il brigadiere Maione ed una sua amatissima figlia adottiva: quando si fa vivo uno zio americano della ragazza, ricchissimo, deciso a portarsela via, scopre con l’aiuto del commissario che il lontano parente è un truffatore ricercato dalla polizia, speranzoso solo di mettere gli artigli sulla cospicua eredità della nipote. Suo malgrado sarà costretto a tornarsene oltreoceano con le pive nel sacco.

Confesso di non aver mai letto nulla di Maurizio De Giovanni, e sono rimasto piacevolmente impressionato dal suo stile narrativo: uno stile ricco di sfumature, che scava nell’animo dei personaggi e ne mette a nudo sentimenti, rimpianti, paure. La dolorosa ossessione del commissario Ricciardi nei confronti della moglie perduta, i suoi colloqui ricordandola, verranno guariti solo da una gita con la figlioletta Marta al parco, dove gli sembrerà di iniziare una nuova vita dedicandosi interamente alla bimba.

“Aprile che dà speranze, aprile che ne toglie, aprile che sussurra parole terribili, con il tono della poesia”.

Ma c’è anche un altro aprile, sotto i cieli lontanissimi di un altro continente.

“Aprile piovoso, aprile freddo. Aprile che sembra l’autunno. Aprile dall’altra parte del mondo”.

Un’altra storia, laggiù, dov’è nata un secolo fa una struggente melodia, “Caminito”, la musica composta nel 1923, il testo aggiunto nel 1926. Poche pagine di Maurizio De Giovanni sul testo (“piccola strada su cui ogni sera correvo cantando il mio amore, non dirle se ritornasse a passare che fu solo il mio pianto a bagnarti”) e su una misteriosa cantante, “bella, di una bellezza animale, felina”, fuggita dall’Italia per la paura di essere rapita, torturata, forse uccisa. Una cantante che si esibisce in un caffè e, accompagnata dal suono del bandoneon, interpreta bene la melodia del tango, ma non sa “viverla” immedesimandosi nel dolore senza speranze , buio, inestinguibile del testo: il suo personale dolore invece, le fa notare il maestro di canto, non è così profondo, sembra intravvedere una lontana speranza, un sogno realizzabile “di mare, di primavere che sembravano primavere, di occhi verdi e di speranze”.

“Bastava saper aspettare”, conclude l’autore.

E sarà probabilmente un’altra storia…